Faut-il partager l’enthousiasme des prestigieux lecteurs d’Hélène Bessette (1918-2000), découverte par Paulhan et Queneau, louée par Simone de Beauvoir et Claude Mauriac, entre beaucoup d’autres, souvent présente sur les listes du Prix Goncourt dans les années 60 et rééditée depuis sa mort aux éditions Léo Scheer, puis, intégralement, aux éditions Attila ? Doit-on souscrire à la formule de Marguerite Duras (“La littérature vivante, pour moi, c’est Hélène Bessette, personne d’autre en France”), reproduite en bandeau d’Ida ou le délire, le dernier roman publié du vivant de l’autrice, en 1973, et repris aujourd’hui sous le titre abrégé d’Ida (Attila 2018, édition de poche en Points, 2020) ?

On ne peut évidemment que se réjouir d’une telle renaissance et de voir que le monde de l’édition parvient toujours à donner une nouvelle vie à des auteurs tombés dans l’oubli (la découverte d’Hélène Bessette n’est pas sans rappeler celle, durable, d’Emmanuel Bove). À l’heure où l’actualité médiatique ronge la vie littéraire, ce genre de retours, c’est-à-dire l’engagement et la prise de risque de certains éditeurs, peuvent être lus comme de vrais signes d’espoir.

Mais pourquoi lire Bessette en 2021 ? Ida est un roman modérément expérimental, fort marqué par un certain Nouveau Roman, non pas celui de Robbe-Grillet, de Simon ou de Butor, mais, dans une version à la fois diluée et plus crispée, celui de la sous-conversation de Sarraute, du mélodrame sublime de Duras, de la quête d’un ton chez le Pinget de L’Inquisitoire. Ida est un concert de voix diverses qui commentent de façon parfois abrupte un fait divers presque insignifiant, la mort –accident ou suicide ? – d’une vieille bonne, symbole de tous ces pauvres privés de tout, y compris du droit à la parole. Le personnage d’Ida n’existe ainsi qu’à travers la parole des autres –les riches femmes bourgeoises qui l’emploient, le témoin de l’accident, quelques vagues connaissances– et le peu de mots d’elle qu’on trouve dans le texte sont toujours filtrés par l’ignorance, la bêtise, l’indifférence des survivants qui sont aussi ses juges.

Roman misérabiliste ? Certainement. Mais telle n’est pas l’étiquette mise sur l’écriture d’Hélène Bessette, qu’on a pris l’habitude de présenter comme pionnière du “roman poétique”, sans doute parce que l’intrigue est évacuée au profit d’un montage de petites phrases discontinues sur la personne et la non-vie de la protagoniste et que le texte même est disposé sur la page d’une manière qui rappelle une sorte de poésie, la plus reconnaissable de toutes : une idée par phrase et passage systématique à la ligne. Le “roman poétique”, à ne pas confondre avec le roman en vers, reste un objet mal cerné et peu défini. Il ne peut toutefois suffire de remplacer la narration par une mosaïque de phrases plutôt indépendantes et de multiplier les blancs (et de temps à autres les majuscules) pour insuffler au squelette d’un roman la force de la poésie.

L’exemple d’Ida et de son écriture au fond assez fade n’est pas convaincant. On est loin de la recomposition textuelle d’un véritable discours social, comme dans Testimony, le chef-d’œuvre de Charles Reznikoff ou, pour prendre une variation française et plus récente sur le même principe, Le Goût du suicide lent de Frédéric Boyer. Quant à l’idée de poésie qui se profile derrière le recours au blanc comme signe de surponctuation, le moins qu’on puisse dire est qu’elle est un peu datée. L’usage qu’en fait Ida, qui se limite à sectionner à l’outrance un discours malgré tout linéaire, n’a rien à voir avec la technique du blanc comme on la trouve dans le Coup de dés, où l’écriture passe du vers à la (double) page et du fil des mots à la symphonie d’une scène sur papier.

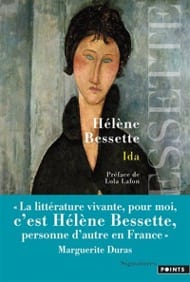

Ida se lit finalement comme une sorte de scénario, presque comme un storyboard fait uniquement de mots mais qu’on a envie de traduire en images. C’est, peut-être, un livre inachevé ou, plus exactement un livre qui s’est trompé de genre. Avec Ida, Hélène Bessette n’a pas osé faire le roman-photo que cette œuvre appelait de toutes ses forces. L’illustration de l’édition de poche moderne déguise le personnage, qui a 67 ans et dont le texte détaille surtout les pieds, non le visage, en la “femme aux yeux bleus” de Modigiliani. Le contresens est parfait, mais il peut toujours inviter les lecteurs à rêver d’une version photo-romanesque, sans glamour ni distinction, infiniment plus proche de l’univers d’Ida que l’éternel féminin du peintre.

Jan Baetens