Françoise Aubry (faisant découvrir la maquette de la Maison du Peuple) : Cette maquette, après l’exposition, est revenue ici et nous sert, dans les visites guidées, à présenter la maison du peuple.

Vous trouverez aussi un morceau de la maison du peuple, c’est-à-dire le départ de l’escalier monumental, c’est-à-dire de l’escalier qui partait du couloir à gauche de la salle du café ; et nous avons ici deux colonnettes rescapées qui traînaient sur la plaine des sports de la commune de Saint-Gilles. Et bien sûr, il y a eu toute les mésaventures du démontage de certaines parties qu’on a remontées à Gand, à un moment, mais ??? qui avait voulu les intégrer à un musée de technologies y a renoncé, et ce qui restait a été intégré à la salle du café Horta à Anvers, Oplaan, et c’est complètement désastreux parce que pour placer la grande salle de spectacle à son endroit actuel, on a coupé les fermes et on les a recollées, ce qui fait que le rythme, la distance entre les fermes n’est plus bon, mais aussi la belle forme de Horta en arbalète a disparu, puisqu’on a rétréci la salle de spectacle pour l’adapter à son bloc support, donc, ce n’est vraiment pas une grande réussite.

Et pour couronner le tout, on avait aussi, en 65-66, démonté des pierres, notamment la salle blanche dite salle Matteotti, et ces pierres – Barbara Dewez qui est là aussi, s’en souvient peut-être mieux que moi, parce que j’ai oublié la date – ces pierres ont été concassées pour faire des fonds de routes. Donc, entre le vol, le concassage et le raccourcissage, la décapitation de la maison du peuple, on peut dire que l’histoire de la maison du peuple, de son sauvetage et des conséquences qui ont suivi le sauvetage n’ont vraiment rien de glorieux pour notre pays et ni pour Bruxelles, ni pour la région flamande.

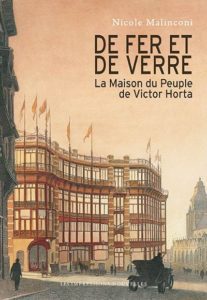

Donc, voilà le triste contexte; mais jusque là, il manquait une histoire sensible de la maison du peuple, de sa construction par Horta, de sa vie quotidienne, et je pense que c’est cela que Madame Malinconi a voulu faire, nous la rendre plus proche, plus accessible et que le lecteur d’aujourd’hui se rende compte de ce que cette maison a été, de ce qu’elle a représenté pour un parti politique, mais aussi pour l’histoire de l’architecture et l’histoire du mouvement des idées en Belgique.

J’arrête là… Encore une chose : je voulais vous dire que vous êtes ici au rez-de-chaussée de l’atelier d’ Horta, qu’il appelait “le bureau aux écritures” ; au-dessus de votre tête, il y a son bureau et son antichambre et ensuite l’ancien atelier des dessinateurs ; puis vous avez la maison : 6m50 de largeur pour la maison, et ensuite la troisième maison qui est l’œuvre de Jules Brunfaut, qui a été construite en 1900 et qui a été complètement démantibulée pour en faire l’annexe du musée. Maintenant, on entre par cette annexe et dans ce bâtiment de Brunfaut réhabilité, on a installé les bureaux du personnel, la bibliothèque, les archives, l’accueil, des toilettes ; c’est devenu un bâtiment administratif et fonctionnel et petit à petit, nous voulons continuer la restauration et nous comptons réaménager dans le musée des pièces qui sont actuellement fermées. Ce sera pour les années à venir. Merci beaucoup.

Je passe la parole à Madame Malinconi et à Benôt Peeters.

Benoît Peeters : Merci, Françoise Aubry, merci de nous accueillir ici, on ne peut pas rêver d’un meilleur lieu pour parler de ce livre, je dirais même que c’est le seul lieu auquel on a pensé, quand on a commencé avec Nicole, quand on a pensé à ce qu’on pourrait faire au moment de la sortie du livre.

Je vais commencer par un souvenir personnel, qui montrera le lien ancien avec cette maison et avec Horta. Il y a un nombre d’années respectables, en septembre 1983, nous avons fait paraître, avec François Schuiten, une première bande dessinée qui s’appelait Les murailles de Samaris et qui rendait hommage à l’Art Nouveau, et quelques pages de cet album ont été exposées ici, dans cette maison.

Nous avions déjà, avec François Schuiten qui signe la couverture du livre de Nicole Malinconi, une passion pour Horta et une fascination pour l’histoire de la maison du peuple et de sa disparition, et la manière dont ce fantôme hante Bruxelles. C’est dire que le jour où les hasards, les échanges, les courriers m’ont mis dans les mains le manuscrit de ce livre de Nicole Malinconi, “De fer et de verre”, je l’ai abordé avec une très grande avidité. .

Il y avait eu, voici quelques années, le livre de Jean Delhaye, qui a été un disciple de Horta, un continuateur, un de ceux qui a essayé de sauver de la maison du peuple, et c’était un livre purement architectural et axé avant tout sur le moment de la démolition et l’inventaire photographique réalisé à ce moment. C’est d’ailleurs un livre qui est depuis, introuvable.

Et moi, quand j’ai commencé à lire ce livre, connaissant la qualité d’écriture de Nicole Malinconi par ses autres livres, mais la connaissant plutôt comme un auteur intimiste, travaillant sur des matières directement humaines, j’ai été surpris et immédiatement pris par le caractère très complet, très large de ce récit, c’est-à-dire un livre qui arrive, bien au-delà du titre et du sous-titre, bien au-delà du fer, bien au-delà de Victor Horta et de la maison du peuple, un livre qui arrive à nous raconter une histoire large, dans laquelle ce bâtiment prend sens, une histoire qui est celle d’un mouvement d’idées, d’un mouvement artistique, d’un mouvement politique, une histoire d’un pays, celle d’un parti et de ses transformations, et qui est une histoire en même temps effroyablement triste… mais vous nous avez habitués à des histoire toujours un peu tristes…

Donc, c’est une histoire et vous arrivez à nous la raconter à la fois historiquement et littérairement, histoire très documentée, très précise dans ce qu’elle raconte, mais en même temps parfaitement accessible aux non architectes et aux non spécialistes, et je crois que c’est comme ça qu’on a été si heureux de publier ce livre.

Alors, Nicole, une première question : pourquoi être entrée dans ce sujet ? Quel a été le point de départ , l’envie de faire cette recherche historique ?

Nicole Malinconi : Avant de vous répondre, je voudrais adresser un très grand merci à Françoise Aubry d’accueillir ce livre, pour son lancement ici même, dans la maison de Victor Horta et dans le musée. C’est vraiment un grand honneur et je vous dis un très grand merci. Merci aussi à Anne Kennès qui est ici présente, qui a bien voulu me recevoir plusieurs fois à la bibliothèque, me partager la richesse des documents qui se trouvent ici et répondre à mes questions.

Pour répondre à votre question, Benoît, je dirais que c’est une drôle d’histoire, parce que, étant bruxelloise depuis pas longtemps, j’étais intéressée par tout ce qui est cassé et disparaît, à Bruxelles. On ne sait pas trop pour quelles raisons on démolit tant d’immeubles ni ce qu’on va construire à la place ; c’est donc cette espèce de destruction, et plus que ça, de réduction…

B.P. : De bruxellisation ! C’est un terme internationalement connu.

N.M. : Oui, mais avant même la bruxellisation, qui pour moi est déjà une construction, tandis qu’avant cela, il y a cette destruction, cette “table rase”… Et forcément, en m’intéressant à la destruction, j’en suis venue très vite à celle de la maison du peuple et j’ai laissé de côté toutes les autres circonstances, les autres endroits qui m’avaient intéressée et sur lesquels j’avais commencé à travailler, parce que je me suis rendu compte que cette maison recouvrait un monde que j’ignorais absolument et je me suis concentrée sur son démarrage, sur l’aube même, le moment où le parti ouvrier de l’époque est venu chercher cet architecte qui était, à ce moment-là, un révolutionnaire, quelqu’un qui contredisait les normes de l’architecture classique, qui ne voulait de cette “copie d’ancien”. En cela, il était accompagné, dans ce vœu de nouveauté et dans sa ferveur de construire autre chose, par la mentalité de nombreux bourgeois bruxellois – chefs d’entreprise, notaires, avocats, professeurs qui eux, étant libéraux, s’intéressaient fortement à ce qui se passait dans le mouvement ouvrier naissant et qui trouvaient que ce mouvement était digne d’intérêt ; et même plus, ils étaient solidaires des remous qui étaient en train de se passer dans les mentalités et du questionnement qui faisait advenir les gens, les petites gens qui, jusque là, n’avaient pas eu grand-chose à dire. Et il y a eu cette rencontre entre ces gens qui étaient aussi novateurs, car, pour leurs maisons, ils voulaient autre chose que ce classique “ringard”; ils voulaient que leurs maisons soient marquées par quelque chose de leur esprit de renouveau ; et donc, la rencontre s’est faite, forcément, entre Horta et eux, et le jour où la place a manqué dans cette première maison du peuple de la rue de Bavière, ils sont venus chercher Horta pour construire cette nouvelle maison.

B.P. : Une chose émouvante, c’est que Horta est encore au début de sa carrière : l’hôtel Tassel date de 1893, la maison du peuple commence en 1896 : on est vraiment dans un élan, ce n’est pas un architecte célébrissime qu’on vient chercher, c’est un architecte montant, c’est un moment où une avant-garde artistique rencontre une avant-garde intellectuelle et une avant-garde politique. C’est un moment un peu magique et miraculeux que celui de cette commande et tout ce début, toute cette exaltation, toutes ces bonnes ondes qui entourent le projet de la maison du peuple sont très bien racontées dans le début du livre, on pourrait avoir l’impression qu’on est parti pour une épopée merveilleuse et formidable.

N.M. : Peut-être aussi parce qu’à cette époque-là – c’est en tout cas ce que j’ai découvert – c’est que tout était teinté d’une sorte de force, de la recherche d’autre chose de la part de beaucoup de gens. A commencer par ceux du peuple qui en avaient assez de manger le pain frelaté qu’on leur vendait bien cher, qui contenait autre chose que de la farine, du son et même des ingrédient indignes d’être mangés (parfois même de la cendre, quelquefois, pour faire du poids), qui en avaient assez de voir leurs enfants manger ce pain-là et qui ont décidé de ne plus acheter et de faire le pain eux-mêmes. C’est le commencement de ce petit atelier de boulangerie qui s’est installé (à Molenbeek, figurez-vous), dans une arrière cour de café et qui a tout de suite remporté un succès terrible. Ils produisaient eux-mêmes, aux moindres frais possibles, les gens qui achetaient le pain payaient juste ce que cela avait coûté pour le fabriquer. Le succès a été immédiat, cela s’est étendu comme une tache d’huile et finalement, l’arrière-café n’a pas suffi, il a fallu une maison… et c’est comme ça que tout a commencé. Avec, je trouve, une espèce de fraîcheur, bien qu’à cette époque, on devait avoir du mal à vivre, mais quelque chose d’une force collective ; le collectif était extrêmement là, en germe ; cela naissait.

B.P. : Ce que je trouve très fort aussi et qui est très caractéristique d’Horta dans toute sa première période, c’est cette volonté d’allier une architecture extrêmement rationnelle, extrêmement pensée, tenant compte des spécificité d’un terrain difficile, d’allier cela, cette dimension pragmatique et ce savoir construire qui va bien au-delà de la décoration, d’allier cela avec la volonté de faire un palais, un palais pour le peuple. C’est-à-dire qu’on ne va pas faire juste du fonctionnel ou quelque chose qui ait de l’utilité : on va de donner de l’élan, on va donner de la fierté, on va donner du lyrisme au bâtiment et en même temps on fait l’utilisation la plus judicieuse de l’espace qui est assez limité, on s’adapte à des contraintes qui sont dures, on tient dans un budget… Je crois qu’on a cette image d’un Horta qui serait un artiste un peu indifférent aux contraintes, comme par certains côtés Poelaert l’a été pour le palais de justice, mais quand on regarde ce que fait Horta, c’est toujours extrêmement précis et raisonnable, mais il va donner cette lumière, la couleur et la beauté.

N.M. : C’était sa prétention, la lumière : faire en sorte que les taudis ouvriers soient oubliés, ou en tout cas que la lumière qui n’était pas dans les taudis entre dans cette maison qui allait être leur maison.

B.P. : Il y a cette dimension rêveuse et cette dimension est portée par le parti ouvrier belge, et même portée au-delà, car il y a ce moment sensationnel de l’inauguration, en 1899, avec Jaurès qui est là, et tout le parti… On est là, juste avant 1900…

N.M. : Le jour de Pâques ! Et ils étaient fiers d’avoir inauguré le jour de Pâques et, de là-haut, du haut de la terrasse de la maison, d’être plus haut que l’église ! (Rires)

B.P. : C’est là que l’appartenance d’Horta à la Loge et d’avoir un certain nombre d’amis a été un déclencheur aussi, et d’avoir aussi des amitiés par-delà les courants politiques.

N.M. : Avec aussi une espèce d’enthousiasme populaire ; je pense que cette inauguration a dû vibrer jusque dans les Marolles – enfin, c’est moi qui me laissée aller à l’imaginer, mais je pense que les gens des Marolles ne pouvaient pas ne pas venir assister à l’inauguration de cette merveilleuse maison à deux pas de leur quartier, alors qu’ils étaient dans des petites maisons, très nombreux à vivre dans de très petits espaces, entassés à plusieurs, des maisons pas riches du tout, et même pire que ça…

B.P. : Alors, qu’est-ce qu’on trouve, dans la maison ? Quelles étaient les principales fonctionnalités ?

N.M. : Il y avait le café. Horta avait bien remarqué que dans la précédente maison à la rue de Bavière, on entrait dans le café – le café était important parce que c’est là qu’on discutait le coup avec les camarades, c’est là aussi que se formaient les petits groupes de discussion et aussi les préparations des manifestations, c’est un lieu où on venait boire un verre, jouer aux cartes, et donc Horta a donné une grande place à ce café qui a son entrée spéciale, à côté de la grande entrée de la maison. C’est pour ce café qu’il a conçu ce plafond en poutres de fer, qui lui a coûté beaucoup de recherches et même quelques déboires parce qu’à un moment donné, les recherches effectuées par son assistant n’ont pas été correctes, il a dû rectifier les choses en urgence. Et puis, si l’on prend les deux lieux majeurs, il y a la grande salle. Il l’a voulue au dernier étage plutôt qu’au premier : normalement, cela va de soi, une grande salle des fêtes au premier, mais il s’est dit que les gens, les syndicalistes, qui allaient venir tous les jours dans les bureaux n’allaient pas devoir grimper tous les jours jusqu’au dernier étage, cela aurait été un non sens : c’est elle qu’il fallait mettre au dernier étage, et les bureaux on les mettra au premier et au second.

B.P. : Alors, il y a les magasins…

N.M. : Les magasins, bien sûr, qui occupent le bas et qui, très vite, n’ont pas seulement été consacrés à la boulangerie, mais aussi à la boucherie, aux tissus, aux vêtements – je me suis amusée à lire et à réécrire les noms de toutes les pièces de confections que l’on vendait à ce moment-là: le deuil, le blanc, le lin, les chapeaux, les vêtements habillés, les dentelles… tous ces noms qui étaient affichés sur la devanture des magasins.

B.P. : Le magasin est accessible à tous ou seulement à ceux qui sont membres de la coopérative ?

N.M. : Ils ont voulu justement les mettre au rez-de-chaussée, avec des vitrines, de grandes fenêtres, pour que les gens qui n’étaient pas membres et qui même avaient peur, peut-être, d’entrer chez les “Rouges” se demandent ce qu’on pouvait vendre là et aillent voir, et sachent qu’on pouvait aller acheter son pain là… C’était ouvert à tous.

Moi, pour les quelques personnes que j’ai pu rencontrer, dans les Marolles, et qui m’ont parlé, encore, de leurs souvenirs de la maison du peuple, il y en a très peu mais, quand même, il y a cette dame qui m’a dit : “J’allais là le dimanche, avec ma mère, il y avait le petit déjeuner, on servait le chocolat chaud” ; on faisait la Saint-Nicolas pour les enfants, mais là, c’était pour les membres coopérateurs ; on allait à la mutuelle. On entrait dans cette maison, on allait voir des spectacles, aussi. Parce que ce que Emile Vandervelde avait voulu, dès le début et même pour la première maison, c’était un lieu pour l’éducation : “Le peuple a besoin de pain comme il a besoin d’éducation”, donc, il y avait un lieu consacré à l’invitation d’artistes, peintres, écrivains, poètes ; il y avait même des concerts ; plus tard, il y aura une salle de cinéma ; tout cela avec pour vœu, justement, que ce ne soit pas uniquement alimentaire et fonctionnel, mais que la culture soit accessible à tous.

B.P. : On a l’impression qu’assez vite, les responsables de la maison ou du parti ont pris des libertés par rapport à Horta : quand on décide de faire des modifications ou des agrandissements, on ne demande pas à Horta… Qu’est-ce qui s’est passé ?

N.M. : Il y a déjà eu des modifications avant la guerre de 14 : pour les besoins d’un local en plus, on a érigé un mur, ou bien on a remplacé une porte-fenêtre par une fenêtre, sans se demander si, du point de l’esthétique et de l’esprit que Horta avait voulu donner à la maison, cela correspondait à quelque chose ou pas : il fallait que ce soit utile. Et très vite ce côté utilitaire a prédominé. Alors, pourquoi ne sont-ils pas allés demander à Horta ? C’eût été la moindre des choses, évidemment, car alors, il y aurait peut-être eu des négociations, des discussions, des aménagements dignes de l’esprit de la maison. Mais ils sont allés chercher Richard Pringiers qui, lui, a fait sans état d’âme les aménagements qu’on lui demandait de faire et qui ont continué, après la guerre de 14, quand le parti, le syndicat et les coopératives s’agrandissaient et qu’il s’agissait de trouver de nouveaux locaux. Finalement, on va construire des bureaux au-dessus de la grande salle,

B.P. : On touche aux peintures…

N.M. : Oui. On repeint… Après la guerre de 40, cette fois, la couleur rouge disparait : la couleur devient plutôt beige… le rouge n’est plus de mise ! (Rires)

B.P. : Parce que le rouge était la grande idée d’Horta…

N.M. : Oui, il voulait mettre une grande coupole en verre rouge qui aurait été éclairée en permanence parce que… parce que rouge ! (Rires) Mais il a dû y renoncer parce qu’avec cela, il dépassait les normes de hauteur admises par l’urbanisme…

B.P. : Surtout en rouge ! (Rires)

N.M. : Lesquelles conditions ont d’ailleurs été largement “oubliées” quand il a été question de construire la tour de 32 étages !

B.P. : Oui ! Alors, ce qui est très beau dans le livre, mais sur lequel on ne va pas revenir en détail ce soir, c’est qu’après ce moment fastueux de la maison rêvée, de la maison construite, de la maison inaugurée, il y a toute la vie autour de la maison, tous ceux qui la fréquentent, mais aussi autour de Bruxelles, la Wallonie, l’évolution du mouvement ouvrier, le champs des deux guerres mondiales que la maison va encaisser et que la Belgique va encaisser, et ces transformations industrielles…

N.M. : Le nazisme.

B.P. : Le nazisme, bien sûr. Et tout ça, ça fait que cette maison, elle est vraiment, dans le livre, la Maison du Peuple avant d’être la maison de Victor Horta ; et ça, je crois que c’est un changement de perspectives très important parce que, quand on regarde la déploration de la maison du peuple qui aujourd’hui est assez consensuelle – tout le monde reconnaît que c’est une catastrophe, comme la démolition des Halles de Baltard : on reconnaît que c’est un désastre dans l’histoire du pays – mais ici, on voit que ce n’est pas un désastre interne à l’histoire de l’architecture, c’est un désastre – comment dire – idéologique, un désastre politique, un désastre des mentalités ; c’est peut-être parce qu’à un moment donné, on n’a plus cru au peuple, y compris de la part de ceux qui ont fait construire la maison, on n’a plus cru en la maison. Or, je trouve que dans la manière dont on racontait cette histoire, c’était toujours un petit peu : l’Art Nouveau est à la mode, puis a cessé d’être à la mode, puis la maison a vieilli, a cessé d’avoir sa fonctionnalité et donc on l’a démolie, et puis l’Art Nouveau est redevenu à la mode… grâce à des Italiens… (Vous qui êtes liée à la fois à la Belgique et à l’Italie : on se rapproche de ceux qui ont contribué à redécouvrir Horta ; ce n’est pas venu de la Belgique). Donc, l’Art Nouveau est redevenu à la mode : ce qu’on trouvait “nouille”, on l’a retrouvé somptueux et la Belgique s’est dit : il a dû se passer quelque chose de bizarre, il y a un fou qui a signé un papier… Or, ce qui est raconté, je trouve que c’est ce qui est extraordinaire, c’est que ce n’est pas un fou ni un malveillant, c’est tout un mouvement de désaffection qui avait commencé bien avant l’arrêté de démolition. Cette histoire, c’est aussi l’histoire d’une espérance politique qui se défait.

N.M. : De quelque chose qui s’est délité. Ce que vous évoquez là, moi, ça a été ma grande surprise. Je n’avais pas de plan lorsque j’ai commencé à écrire ; je ne savais pas où j’allais, simplement, il y avait cette maison. Et j’ai vu, en écrivant et en faisant mes recherches, que ça s’élargissait : d’une maison à un quartier (parce que tout de suite je me suis demandé ce qu’il en était des Marolles par rapport à la maison et des Juifs qui habitaient, nombreux, dans les Marolles). Et tout de suite, ça commence fort, puisque c’est l’Affaire Dreyfus et que Jaurès vient à la maison du peuple pour parler de Dreyfus et parler aux gens qui en Belgique soutiennent Dreyfus ; il reviendra avant 14 pour dire qu’il ne faut pas aller en guerre. Donc, cet élargissement, je l’ai découvert, au point d’ailleurs que lorsque j’en suis arrivée à la fin de la question de la guerre de 14, je me suis dit que si c’était déjà comme cela à propos de 1914, comment j’allais faire pour aborder 1940 ? Je suis incapable de dire comment d’ai… C’est de fil en fil… Et probablement qu’en écrivant au fur et à mesure de mes découvertes, quelque chose dans l’écriture m’a comme ouvert des voies de recherche autres ; donc, je suis d’accord avec vous et votre remarque me fait plaisir : ce n’est plus seulement la maison de Victor Horta, c’est une maison pour une société, pour une collectivité, pour le peuple. Donc, effectivement, quand ça va se déliter, ce n’est pas que le seul point de vue architectural qui va être remis en question – il va l’être aussi et c’est une aberration, une faute majeure – mais il y a aussi qu’on arrive aux années 60, que c’est l’heure de la modernité…

B.P. : On a eu avant ça, quand même, les charbonnages, l’émigration pour les charbonnages, la catastrophe du Bois du Cazier qui sont racontées dans le livre, et je trouve que relier cela, c’est-à-dire relier ce qui va être le signal de la fin des mines, la déréliction des mines que vous décrivez et l’impuissance à répondre à cette chose, et aussi la décolonisation et tout ce qui va affaiblir cette Belgique industrielle et grandiose et qui finalement, historiquement, de manière presqu’inéluctable conduit à la mort de cette maison, devenue trop belle – elle n’est plus aussi belle -, mais trop grandiose, trop porteuse…

N.M. : Oui, il fallait être efficace, il fallait être moderne – je ne sais pas très bien ce que ce mot recouvrait -, mais en tout cas, on ne voulait plus de ce style-là et on ne voulait plus non plus surtout de ces magasins, l’un à côté de l’autre, consacrés aux tissus, aux choses de la vie… comment dire ? qui commençaient à être d’un autre âge ; on voulait des grandes surfaces, des superettes, c’est l’époque des grands magasins qui commence et donc, on voulait être efficace…

B.P. : Et puis, il y a ces mots terribles par lesquels on passe du “citoyen” au “client”…

N.M. : Au client ! Cela se trouve dans un compte-rendu d’une réunion du parti : ils se rendent bien compte que la fréquentation de la maison commence à diminuer et ils se demandent pourquoi ; eh bien, c’est parce que ce n’est plus assez moderne, plus assez attirant ; il faut que le commerce marche. Certains prônaient de pénaliser les coopérateurs qui étaient attachés aux petits magasins s’ils ne faisaient pas un taux de ventes suffisant… À quoi d’autres ont dit “Non, quand-même”… (Rires) mais plutôt que de nous orienter comme cela, orientons-nous vers le commerce. Et comment faire du bon commerce ? et comment attirer le “client” ? Donc, on n’était plus dans la coopération, on était dans le vendre et acheter et faire des affaires, et les camarades devenaient des clients. Et c’est à cause de cela, qui est devenu comme l’objectif unique, qu’il y a eu une espèce d’aveuglement sur le le symbolique de cette maison, sur ce qu’elle représentait, sur ce qu’elle avait vécu, et sur les gens, surtout, qui l’avaient habitée, qui venaient de vivre la guerre de 40 et tous les tourments. On a comme effacé. Et c e qui me touche, c’est bien sûr la destruction et la disparition, mais c’est encore plus l’oubli qui accompagne la disparition. Comment se fait-il que l’on ait été dans un tel état de… comment dire, de non pensée pour décider qu’on allait mettre à bas un lieu comme celui-là ?

B.P. : Et pour construire une horreur.

N.M. : Et pour construire cette chose, oui.

B.P. : Une chose, oui… Oubliant toutes les contraintes qui avaient été données à Horta par l’urbanisme, construisant un non-building à cet endroit. On va revenir sur la destruction et le chemin qui y conduit, mais cette chose extraordinaire qui est l’amnésie physique, c’est-à-dire que pour le touriste qui vient et qui voit Horta célébré partout comme un fleuron, qui passe à cet endroit, juste en-dessous du Sablon, c’est-à-dire dans des lieux tout de même stratégiques, RIEN ne rappelle ce qui a eu lieu, c’est-à-dire que c’est un double anéantissement de la maison du peuple : l’anéantissement physique du bâtiment et l’anéantissement de la destruction. Moi je rêve depuis très longtemps qu’on fasse une chose simple – peut-être qu’on peut y arriver avec ce livre et nos énergies collectives à l’œuvre – c’est qu’on mette une plaque, une silhouette de ce qu’était ce bâtiment et qui rappelle quand il a été construit et quand il a été détruit. Ce serait déjà une façon, comme un cimetière qui marque que quelqu’un a disparu, que ce n’est pas juste du sable, qu’on place quelque chose.

On imagine ce que serait le lustre de ce bâtiment… Mais il n’y a rien pour le dire, et le passé est effacé. Quand on voit le musée Horta, formidable, les maison d’Horta qui sont là, mais on ne rappelle pas que quand Horta écrit ses mémoires, et tout à la fin de sa vie, il pense que le meilleur de son œuvre a déjà disparu, et il pense qu’il n’y a aucune illusion à se faire sur le reste. Ça, c’était non seulement la maison du peuple, qui est le symbole le plus fort, mais il y a d’autres bâtiments. Alors, on célèbre Horta par un billet de banque belge, on le célèbre par une station de métro, par des expositions, formidable, mais ce qu’on a fait à ce patrimoine, on préfère le passer sous silence. Pourtant, ce ne sont plus les mêmes… On va dire que ce sont des gens qui cherchent à se protéger aujourd’hui…

N.M. : J’ai envie de dire qu’il est trop tard, parce que du temps a passé et les suivants, ils héritent de l’oubli, et ils ne savent même plus qu’on a oublié ; il n’y a plus rien, c’est ça qui est terrible.

Moi, quand je demandais à des personnes si elles se souvenaient de la maison du peuple, ou bien où se trouvait la maison du peuple, on m’envoyait à la maison du peuple de Saint-Gilles ; mais la maison du peuple de Victor Horta, on ne connaît plus.

B.P. : Est-ce que vous pouvez raconter le moment où ça se décide et comment ça va se passer, quand on commence à parler, d’abord prudemment, puis de manière plus franche du fait que la bâtiment a fait son temps…

N.M. : C’est difficile de dire avec précision quand ça se décide, parce que ça vient subrepticement ; on commence donc par dire qu’on ne vend plus, qu’il faut faire moderne ; des socialistes disaient carrément que cette maison, il fallait la démolir.

B.P. : Que c’était moche ?

N.M. : Oui, il fallait la mettre par terre. Tout le monde ne disait pas ça, mais on a laissé passer le temps, puis, l’idée est venue de l’achat de deux maisons à démolir, rue Haute, qui auraient été fournies à la coopérative en échange d’un terrain qui se trouvait derrière la maison du peuple, auquel la société fiduciaire, la Coop-Dépôt, était intéressée. Il y aurait eu une espèce d’échange. À quoi les responsables de la coopérative ont dit, très vite que non, l’emplacement de ces deux petites maisons ne suffisait pas pour faire un grand lieu commercial ; c’est trop petit. On est venu alors avec l’idée non plus d’une maison du peuple, mais d’un centre commercial, et pour faire un centre commercial, il faut de l’espace et c’est là qu’on a vu apparaître l’idée d’une tour, d’un “immeuble en hauteur’ ; cela, insidieusement, sans dire d’emblée que c’était à la place de la maison du peuple. J’ai bien relu les comptes-rendus des réunions où l’on disait : “Ça pourrait se trouver du côté de la place de la Chapelle et de la rue des Pigeons et de la Samaritaine”… Du côté de… ça ne veut rien dire, c’est comme s’il y avait un point invisible qu’on ne nomme pas, où cela va être installé. Puis, ce point, on ne l’appelle pas “maison du peuple”, on l’appelle “la parcelle située au n° untel”, ou “l’emplacement” ; et quand il s’agit alors de faire le pacte, ou plutôt, non – pacte est un trop beau mot ! – de signer le contrat avec la société immobilière Blaton pour la construction de cette tour immense, donc de revendre le lieu à la société Blaton et puis reconstruire, il faut bien faire une demande de permis de démolition en même temps qu’une demande de permis de bâtir ; et là, on nomme enfin la maison du peuple.

B.P. : Et le sursaut qu’il va y avoir internationalement parmi les architectes vient trop tard. C’est-à-dire que les tractations se font comme ça, très en douce et qu’au moment où il y a une mobilisation, finalement, les choses sont à peu près irréversibles.

N.M. : Oui.

B.P. : Parce qu’il faut tout de même rappeler que c’est très largement les architectes de toutes tendances, y compris les modernistes qui se sont opposés violemment, qui ont signé pour sauver la maison du peuple : ce n’est pas des nostalgiques, ce n’est pas des gens qui étaient dans le style post Art-Nouveau, c’est des gens de toutes les tendances, de tous les pays qui disent : c’est une œuvre fondamentale ; et à ce moment-là, j’ai l’impression qu’ils croient que c’est la Belgique qui veut démolir la maison du peuple, or, c’est au fond un bâtiment privé, donc la démolition est une affaire presqu’interne : moi j’ai l’impression qu’on adresse la protestation à des autorités politiques qui ne sont déjà plus en position d’interdire.

Un classement aurait pu intervenir, qui aurait bloqué.

N.M. : Il y en a qui ont demandé le classement ; le député Piérard entre autres ; mais c’est resté sans suite ; on a fait croire que oui, mais entretemps, pendant que les démarches trainaient pour le classement, ce qui allait très vite et qui continuait à progresser, c’était les tractations et les passations de contrats.

Question du public : On est en quelle année ?

N.M. : À ce moment-là, en 62.

Question du public : Qui était bourgmestre à l’époque ?

N.M. : Je ne peux pas vous répondre.

Question du public : Je crois que c’est Cooremans ?…

B.P. : Mais n’oublions pas qu’on est tout de même très peu de temps après l’Expo 58, on est dans un mouvement où des immeubles, comme on dit, pas des buildings mais des immeubles comme celui-ci sont des immeubles qui se répandent partout ; on a quand même l’idée assez nette de se débarrasser des vieilleries , de grandir, d’accueillir l’Europe, etc. C’est aussi quelque chose qui s’inscrit dans une tendance urbaine forte ; et comme le bâtiment n’a plus toute la qualité qu’il avait à l’origine, il doit susciter un peu moins d’engouement même chez les esthètes. On sait bien que quand on veut détruire un bâtiment, on commence par laisser aller la façade, on casse quelques carreaux, le toit, et on met un tag, et ça devient quelque chose devant quoi on ne s’arrête plus ; si le bâtiment est soigné, rénové, on voit sa beauté.

N.M. : C’est dans l’air du temps de faire ça, faire table rase d’œuvres, de lieux, de choses qui ont été faites par des hommes à un moment donné.

B.P. : Et très peu de temps avant, finalement ; c’est ça qui est quand même terrible, c’est que le bâtiment n’a pas atteint 70 ans : ce n’est pas la durée d’une vie d’homme et c’est un bâtiment qui a été construit d’une manière extrêmement solide, qui donc était capable d’affronter une durée longue.

N.M. : Alors il y a eu toute l’action de Jean Delhaye et de Pierre Puttemans qui se sont véritablement battus. Ils ont commencé par demander qu’on sauve les éléments les plus importants : le café, la grande salle, l’escalier ; à quoi on a dit oui, on leur a fait cette promesse. On a débloque 3 millions, alors qu’il avait été calculé que pour la réfectionner vraiment, il en aurait fallu 25. Donc ils ont reçu les 3 millions pour aller déplacer ailleurs des éléments “sauvés”, mais au moment de la démolition, au moment d’enlever tous ces éléments, il n’y avait pas d’endroit, pas de projet, rien qui avait abouti, malgré des demandes (il avait été question de Stavelot, de Nivelles ; plus tard, il sera question de Turin, la ville de Turin a signalé qu’elle voulait bien reprendre l’ensemble, mais là, sans doute que l’orgueil a été un peu blessé et que l’on s’est dit non, quand même, on va pas faire partir ça chez les Italiens)… Donc, voilà, la décision a été d’entreposer tout ça à Tervuren, près du musée de l’Afrique centrale, dans un hangar qui était quand même relativement ouvert ; cela fait que P. Puttemans et J. Delhaye qui, régulièrement, allaient voir l’état des fers et des pierres, ont constaté que l’on commençait à venir se servir. Et quand le musée a décidé de s’agrandir, ils ont été priés d’évacuer tout ça, et “tout ça” a été chargé et emmené sur un terrain à l’air libre, pour le coup, à Jette : posé là sans ordre, sans classement aucun des ferronneries et des pierres. Il a plu sur ces fers et ces pierres, à nouveau on s’est servi plus systématiquement encore : des ferrailleurs ont volé…

B.P. : Je trouve qu’on a exagéré, finalement, la faute de ceux qui se sont servis, qui ont revendu… Bien sûr, c’est désolant, mais le vrai crime est quand même d’avoir démoli un bâtiment qui était profondément une œuvre in situ ; c’est une œuvre tellement pensée dans le génie architectural d’Horta pour cet emplacement et pour cette fonction-là, que dès le moment où on avait cassé la chose, toutes les reconstructions étaient un peu vouées au kitch ; c’est important de le dire, parce qu’on peut pleurer les ferronneries et les pierres, mais le vrai crime… imaginez qu’on prenne une cathédrale magnifique et qu’on dise : on va prendre un vitrail et on va prendre le clocher, ça n’a plus de sens et c’est une mission tellement décorative de l’architecture que de croire qu’on va prendre “ce qui est beau”… Je pense que si on avait aujourd’hui la maison du peuple, si elle avait été rénovée comme on été rénovés plusieurs bâtiments de Horta, on l’aimerait pour toutes ses parties, pour son organisation de l’espace, on aurait inventé d’autres usages ; ce n’est pas juste de prendre le beau détail, chez Horta ; d’ailleurs lui, dans ses textes, il était souvent très exaspéré à l’idée qu’on veuille le ramener au beau détail, et par exemple, la sous-estimation du palais des Beaux Arts, c’est parce qu’il y avait moins d’ornementation, mais cela reste un bâtiment remarquable. On a un peu exagéré le deuxième crime, c’est-à-dire la rapacité des brocanteurs, des marchands, des concasseurs, etc., mais le premier crime, c’est vraiment la décision, et la décision d’exécuter ???

N.M. : Vous pensez que les ferrailleurs savaient ce qu’il prenaient ? Vous pensez qu’il le savaient ?

Public : Ils disaient que c’étaient des rails !

B.P. : Mais c’était d’abord un abandon, et ce sentiment-là d’abandon fait qu’on se sert… Si vous voyez une jolie chaise traîner dans la rue et si vous la prenez, vous n’avez pas l’impression de l’avoir volée, vous avez l’impression de l’avoir trouvée ! Mais c’étaient des choses à l’abandon, ce n’était pas gardé, ce n’était pas dans un hangar fermé.

(Brève discussion à propos de l’hôtel Aubecq)

B.P. : C’est donc une histoire terriblement triste que Nicole arrive à nous raconter, dans tous ses aspects et en tissant ces fils, c’est vraiment quelque chose qui est remarquable dans ce livre. De toute façon, ce qu’on vous a raconté là, c’est l’ossature, c’est la charpente, mais ce n’est pas le style, ce n’est pas la lumière, ni le fer, ni le verre, alors, je ne peux que vous inviter à lire le livre, si vous l’aimez, à le disséminer, parce que je pense que c’est une bonne réflexion sur la ville et sur la politique, qui a un enjeu bien au-delà de Horta…

Nous en resterons là, à moins qu’une demande très précise ne se fasse entendre en cet instant… Mais nous n’épuiserons ici ni le livre ni le sujet, et si cela arrive à faire reparler de cette histoire et peut-être à marquer dans l’histoire de la ville ce que cela a été… Il y a un côté “Plus jamais ça”, et cela, je pense que c’est vraiment une des forces de ce très beau livre. Merci beaucoup.