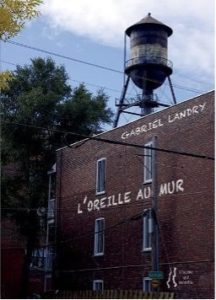

L’Oreille au mur est un livre rare. L’auteur, qui est québécois, publie peu. Son thème préféré, la déambulation dans Montréal, entre domicile et lieu de travail, n’est pas forcément populaire aujourd’hui, en ces moments où on attend de la poésie qu’elle donne son avis sur les grands problèmes de notre temps. La forme du livre, enfin, pour simple qu’elle paraisse, demeure elle aussi singulière : quatorze poèmes de quatorze séquences de quatorze vers, toutefois sans contrainte de mètre ou de rime, comme pour éviter qu’on ne cherche de sonnets là où il n’y en a pas. Évidemment ces poèmes de trois strophes de respectivement 5, 4 et 5 vers sont de vrais sonnets, mais la modestie de l’auteur lui interdit d’attirer notre attention sur la prouesse technique de ses compositions, qui varient habilement sur une formule de base toute simple.

Une de leurs nouveautés consiste à détourner la fonction presque inévitablement narrative du poème court, qui tend à racheter cette concision par une belle chute. Les trois strophes présentent certes un développement (le poète se promène, observe, décrit, médite, interprète, s’étonne), mais sans jamais adopter le registre du seul récit. Les anecdotes, les surprises, les retournements sont là, mais les poèmes ne tombent pas dans le piège du fil qu’on dévide jusqu’à quelque révélation finale. Les deux strophes extérieures fonctionnent plutôt comme des parenthèses qui se referment sur l’idée centrale du texte.

La ville, donc, vue par un poète qui marche et qui écrit en marchant. Mais la ville sans cesse en rapport avec le temps, non celui du calendrier (le livre n’a rien d’un journal, ni du document), mais le temps qu’il fait, et toujours en relation avec le lieu où se trouve le poète. Le temps, c’est la couleur du ciel, la chaleur ou le frimas du jour, la forme changeante des nuages, le chevauchement des saisons, le mélange du regard et de l’oreille, la main tendue ou le silence aveugle d’une mendiante. Chaque texte, impossible à dater, même quand le poète donne une amorce temporelle (mais l’indication « 3 janvier » n’est pas suivie de celle de l’année, une semaine de mars fait penser à un jour de l’été indien, le milieu de la journée s’évoque à l’aide d’images nocturnes), célèbre cette union des divers sens du mot « temps ».

La ville, c’est bien Montréal, mais la précision topographique de Gabriel Landry est trompeuse : à travers la description des rues, qui portent souvent des noms de ville (Orléans, Rome, Rouen, etc.), c’est bien de la ville en général qu’il est question, sans pourtant que le poète insiste lourdement sur le caractère universel de cette expérience.

Le temps qu’il fait, puis la ville générique (le trottoir, la cour, les fenêtres, le carrefour et ses feux de circulation, les parkings et les terrains vagues), Gabriel Landry superpose et croise ces deux thèmes dans un langage qu’il ne faut pas appeler simple, mais transparent. Le poète efface en effet jusqu’à l’effort qu’il a fallu pour aboutir à ces tableaux d’une limpidité parfaite, ouverts à l’empathie de n’importe quel lecteur et non privés d’un vrai sens de l’humour, notamment quand l’auteur fait entendre, non par une autodérision facile mais par l’ajout très léger de la formule-leitmotiv « dit-elle », un écho à la genèse ou au cheminement de son écriture.

Mais en voici un exemple (p. 88) :

Le milieu de la semaine

Mercredi fille

blême, aux chevilles

maigrelettes,

aux doigts frêles et

frileux.

Tristounette, la gamine,

dans la ruelle en contrebas, au pied

d’un muret de vidanges, redessine

ses carrés à la craie.

Le tour de la vire cède aux proverbes,

aux dictons. De gros nimbus,

aussi gris que le béton,

trônent au-dessus des choses

-au-dessus de tout, de rien.

Jan Baetens